«ОРУЖИЕ, С КОТОРЫМ МЫ ПОБЕДИЛИ»

«КАТЮША»

Боевая машина «Катюша» –

главный символ советской артиллерийской мощи времен

Великой Отечественной войны.

В момент появления она стала настоящей мировой сенсацией среди вооружений.

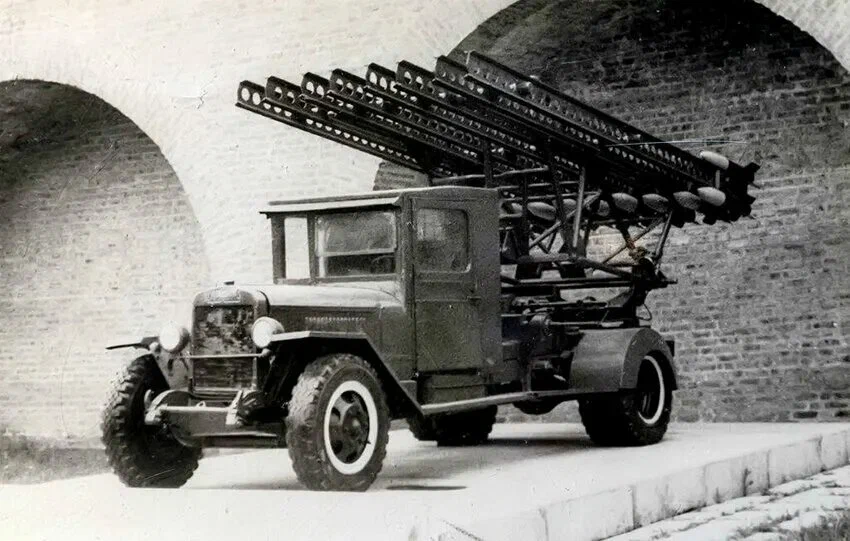

БМ-13 — советская боевая машина, наиболее широко известна под народным прозвищем «Катюша».

История создания БМ-13 («Катюши») началась в 1921 году, когда в Москве была создана Газодинамическая лаборатория под руководством Н. И. Тихомирова и В. А. Артемьева.

В 1929–1933 годах были созданы и испытаны реактивные снаряды для боевой авиации. В дальнейшем на базе лаборатории был создан Реактивный научно-исследовательский институт, который продолжил эти работы.

В 1937–1938 годах реактивные снаряды уже были на вооружении Красной Армии. Летом 1939 года практические боевые испытания прошли на реке Халхин-Гол.

Перед Великой Отечественной войной инженеры нашли новое применение авиационным реактивным снарядам. Они создали многозарядную пусковую установку, размещенную на грузовом автомобиле и получившую обозначение БМ-13.

21 июня 1941 года новую разработку утвердили и запустили в работу. Через три недели в Красной Армии появилась первая батарея из семи установок.

Созданная накануне нападения нацистской Германии, установка не успела пройти боевые испытания и сразу была брошена в бой. Оружие сразу же проявило себя как эффективное и грозное.

Враг, едва заслышав первые залпы «Катюши», буквально бросался врассыпную, спасаясь от смертоносной мощи боевой машины. И даже пленные немцы тряслись от страха при виде «Катюш».

Одним залпом машина могла уничтожить целое расположение немецких войск и бронетехники: от колоссальной температуры в эпицентре взрыва вражеские танки попросту плавились.

Устройство реактивной системы долго пытались повторить американцы. Но их подделка под нашу «Катюшу» оказалась недостаточно эффективной и не могла сравниться с оригиналом.

Знаменитая русская РСЗО БМ-13, получившая ласковое прозвище «Катюша», стала революцией в артиллерии. Это было оружие непревзойденной мощи: дальность удара достигала 8,5 километра, температура в эпицентре взрыва — 1500 градусов. БМ-13 была оснащена системой самоуничтожения, что значительно усложнило противнику доступ к передовой технологии. Заполучив БМ-13, немцы разобрали установку по винтикам, стараясь раскрыть секрет советской инженерии.

Первый вариант «Катюши» заряжался 132-миллиметровыми снарядами. Установка с 24 направляющими монтировалась поперек грузовика ЗИС-5. Автором идеи стал Иван Гвай, создатель «Флейты» — установки для реактивных снарядов РС-82 на истребителях И-15 и И-16. Для следующих испытаний использовали более мощную ЗИС-6. Машину сильно раскачивало — чтобы это исправить, конструктор Владимир Галковский предложил сократить количество направляющих до 16, поставив их продольно.

В конце 1939 года Главное артиллерийское управление РККА выдало заказ на изготовление шести БМ-13 нового образца. Машины собирались в Воронеже на заводе им. Коминтерна и в Москве на заводе «Компрессор». Реактивные снаряды выпускал Московский завод им. Владимира Ильича. 15 июня 1941 года машины были представлены на смотр образцов вооружения Красной армии. Ураганный огонь реактивных ракет произвел потрясающее впечатление на принимающую комиссию. По итогам смотра, за день до начала войны, 21 июня 1941 года было принято решение о запуске БМ-13 в серию.

Первое боевое применение установки БМ-13 произошло днем 14 июля 1941 года. Батарея из всех стволов ударила по железнодорожному узлу в городе Орша. В это время там находилось несколько эшелонов с немецкими войсками и техникой. Удар и последующий пожар практически уничтожили вокзал и железнодорожный узел. Спустя полтора часа батарея БМ-13 обстреляла скопление живой силы и техники противника на переправе через реку Оршица. Результаты превзошли все ожидания.

Дебют БМ-13 был настолько эффективным, что темпы производства реактивного вооружения увеличились многократно в считанные недели. Боевой секрет «катюш» заключался в мощности снарядов: они имели увеличенное осколочное действие, которое превышало действие обычных артиллерийских снарядов почти в два раза. Это объяснялось тем, что, помимо корпуса, при запуске ракеты разрывалась еще и часть ракетной камеры, которая раскалялась от горевшего внутри пороха.

Тайна имени. Существует несколько версий появления женского имени у боевой машины БМ-13. Основная из них: установка получила имя в честь героини популярной на тот момент песни. «Катюши» были настолько засекречены, что командирам расчетов запрещалось подавать артиллерийские команды. Вместо них использовали «пой» и «играй». Так и пошло, как в песне «Фронтовая „катюша”», посвященная непосредственно РСЗО: «Все мы любим душеньку „катюшу” / Все мы любим, как она поет / Из врага выматывает душу / А друзьям отвагу придает!».

Солдаты вермахта называли БМ-13 «орган Сталина» из-за звука, издаваемого снарядами.

БМ-13 стала родоначальницей всех современных реактивных систем залпового огня. «Внуки» «катюши» — «Грады», «Ураганы» и «Смерчи» — несут боевое дежурство в Российской армии.

До сих пор «Катюша» во всем мире считается одним из высочайших достижений наших оружейников, которые смогли сделать простое и эффективное оружие.

Слава «катюше» — орудию Победы!

Легендарные «катюши» участвовали во всех поворотных битвах, успешно применялись в разных видах боевых действий и внесли свой неоспоримый вклад в Великую Победу. Для всех, кто интересуется историей и военной техникой, Императорский Монетный Двор с гордостью представляет медаль «Катюша» с уникальными характеристиками.

Бессмертный символ Великой Победы на памятной медали:

Памятная медаль «Катюша», выпущенная Императорским Монетным Двором в 2023 году.

Особенности медали:

изготовлена из целой унции (31,1 г) чистого серебра 999 пробы;

имеет ультравысокий рельеф, придающий медали дополнительный объём;

выполнена по технологии «антик-финиш»;

на реверсе изображён орден Победы — наивысшая военная награда.

В центре медали — изображение боевой машины БМ-13, которая во время Великой Отечественной войны получила прозвище «Катюша» и стала одним из символов победы советского народа над фашизмом.

Тираж медали ограничен: в мире выпущено всего 3 000 экземпляров.